通过仪器对酱牛肉中主要的腐败菌进行了分离与初步鉴定,并通过对腐败菌在微波加热条件下的死亡特性研究,探讨了微波杀菌应用于酱牛肉保鲜的可行性。研究表明,酱牛肉中的主要腐败菌属于葡萄球菌属、肠杆菌科和假单胞菌属。微波加热温度达到50~60℃时,可以杀死大部分腐败菌。微波杀菌可以有效的延长酱牛肉的货架期。

酱牛肉营养丰富,水分活度很高,极易因腐败微生物的增殖而导致产品的腐败变质,这严重制约了酱牛肉的生产和流通,限制了其生产的工业化。因而研究酱牛肉的保鲜问题具有重要意义。

微波灭菌技术由于其具有快速、节能以及对食品品质影响小等优点,使其在食品工业中的应用正日益受到重视。国内外有关微波杀菌保鲜肉类食品取得良好的文献时有报道。但是,微波杀菌作为一种新的灭菌技术,还缺乏对微生物在其线性升温状态下死亡规律的研究。本文的目的是研究微波处理酱牛肉中主要腐败菌的致死特征,探讨微波技术应用于酱牛肉的保鲜问题的可行性。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

酱牛肉购于超市,所购的酱牛肉均为当天生产的产品(从出锅到取样不超过6~8小时),购回后立即进行无菌切分并真空包装。

营养琼脂,葡萄糖氧化发酵培养基(O/F培养基),细菌染色液(H2O2),盐酸对氨基二甲基苯胺,α—萘酚,L—精氨酸盐,酚红。

微波炉(2450Mhz、750W),穿刺式温度计,生物显微镜,恒温培养箱,手提式高压灭菌锅,真空封口机,无菌操作台,冰箱等。

1.2 细菌总数的测定

按GB 47892-1994标准采用平板计数法。

1.3 腐败菌的分离与初步鉴定

从测定细菌总数的琼脂平板上,挑取典型生长的菌落,进行平板划线分离,得到纯化的单菌落。将已纯化的菌株在适当温度(30~35℃)培养18~24小时后,观察其菌落特征,并进行革兰氏染色、鞭毛染色,观察其形态特征,然后作相应的生理生化试验,如氧化酶试验、过氧化氢试验、葡萄糖氧化发酵试验、精氨酸双水解试验等。根据M.H.Brown(1982)推荐的肉品中腐败微生物鉴定图谱进行鉴定。

1.4 肉样的微波处理方法及温度测定

将肉样切成若干块约200g的长方形,并真空包装,分别在微波炉内(750W)加热一定时间,用穿刺式温度计测定其温度,取三次测定的平均值。

1.5 微波处理对腐败菌致死特性的测定

将各种主要腐败菌用无菌生理盐水制成浓度为106~107cfu/ml的菌悬液,取一定量菌液,在微波炉内加热一定时间,迅速取出冷却,取1ml测定活菌总数(取三次测定的平均值)。

2 结果与分析

2.1 酱牛肉中主要腐败菌的分离与初步鉴定

酱牛肉中腐败种类较多,本实验分离纯化四种主要的腐败菌进行微波耐受性实验,分别编号为A、B、C、D,根据它们的菌落特征、形态特征及生理生化特征,可以判定A、B属于葡萄球菌属,C属于肠杆菌科,D属于假单胞菌属。

2.2 肉样在微波加热条件下升温曲线的测定

了解物料在微波加热状态下的升温状况是研究微波杀菌效果的一个首要问题。本试验肉样才初始温度(即室温)为15℃,微波加热条件下肉样的升温状况如表1。

表1 肉样在微波加热条件下的升温规律(200g、750W)

|

加热时间(S) |

0 |

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

60 |

70 |

|

温度(℃) |

15 |

23.5 |

29 |

44 |

52.5 |

61.5 |

70.5 |

76.5 |

对表中的数据进行回归分析,可以得到如下的回归曲线:Y=14.417+0.918X,相关系数r=0.996

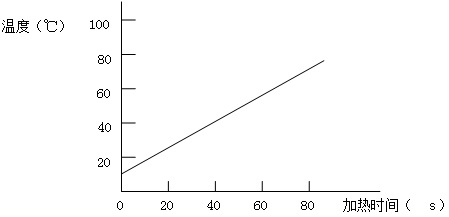

图1 肉样在微波加热条件下的升温曲线图

从图1可以看出,肉样在微波加热条件下的升温曲线过程是线性的。

2.3 腐败菌在微波加热条件下的死亡特征

为了研究腐败菌在微波状态下的死亡特征,只有使菌液的升温状态和物料在微波加热条件下的升温状态一致,结果才有意义。经过多次试验,将盛有约9ml菌液的小刻度试管置于直径为5cm、高12cm的圆形玻璃缸内(内盛约130ml水,液面与试管内菌液齐平),在微波炉加热时,菌液的升温过程与肉样的升温过程是基本一致的。各种腐败菌随微波加热时间的延长,其残留活菌总数(cfu/ml)如表2。

表2 腐败菌总数随微波加热时间的变化

|

加热时间 (S) |

A |

B |

C |

D |

||||

|

细菌总数 |

对数值 |

细菌总数 |

对数值 |

细菌总数 |

对数值 |

细菌总数 |

对数值 |

|

|

0 |

1.9×107 |

7.28 |

7.5×106 |

6.88 |

2.0×106 |

6.30 |

1.4×107 |

7.15 |

|

10 |

1.6×107 |

7.20 |

7.4×106 |

6.87 |

1.9×106 |

6.28 |

1.3×107 |

7.11 |

|

20 |

1.5×107 |

7.18 |

7.1×106 |

6.85 |

1.3×106 |

6.11 |

1.1×107 |

7.04 |

|

30 |

1.3×107 |

7.11 |

6.5×106 |

6.81 |

7.0×105 |

5.85 |

3.5×106 |

6.54 |

|

40 |

1.1×105 |

5.04 |

1.6×106 |

6.20 |

5.0×104 |

4.70 |

3.4×105 |

5.53 |

|

50 |

2.0×10 |

1.30 |

5.0×10 |

1.70 |

2.0×10 |

1.30 |

3.0×10 |

1.48 |

|

60 |

<1 |

按0计 |

<1 |

按0计 |

<1 |

按0计 |

<1 |

按0计 |

|

70 |

<1 |

按0计 |

<1 |

按0计 |

<1 |

按0计 |

<1 |

按0计 |

从表2中的数据可以看出,在微波处理的前30s(温度低于约40℃),各种腐败菌的活菌总数缓慢降低;当微波处理时间达到40~50s时,活菌总数骤减,大部分腐败菌被杀死,从升温曲线可知,此时的温度范围大约在50~60℃;当微波处理时间达到60s时,即温度达到约70℃时,腐败菌几乎全部被杀灭。因而,微波处理可以快速有效地杀灭酱牛肉中的腐败菌,充分体现了微波具有在较低温度下快速杀菌的优点。

2.4 微波杀菌对酱牛肉保鲜效果的影响

根据微波处理对腐败菌抑菌特征的研究可知,当微波加热的终温度达到60~70℃时,即可杀死绝大部分腐败菌。因而本实验杀菌处理采用微波功率750W,加热温度至终温约70℃。并设立对照组(不进行微波杀菌),分别储存于常温(20℃)及冷藏(0~5℃)的条件下,定期测定储存期间细菌总数的变化,结果如表3、表4。

国家标准规定,酱牛肉在销售之前细菌总数不能超过80000cfu/g。从表3中的数据可以看出,酱牛肉的初始菌数很高,未经杀菌处理的样品货架期很短,在常温条件下,仅能储存2d,即使在0~5℃的冷藏条件下,货架期也只有5d。从表4中的数据可以看出,微波杀菌处理可以大大降低产品的初始菌数,使产品的货架期大大延长,在常温条件下可以储存3周以上,在冷藏条件下储存8周,产品的细菌总数仍远远低于国家标准。另外,试验中发现,微波杀菌对酱牛肉的感官品质无任何不良影响。

表3 未杀菌样品储存期间细菌总数的变化(cfu/g)

|

储存条件 |

第1d |

第2d |

第3d |

第4d |

第5d |

第6d |

|

常温 |

1.2×103 |

3.0×104 |

1.3×105 |

6.0×106 |

|

|

|

冷藏 |

1.2×103 |

1.8×103 |

3.1×103 |

7.5×103 |

2.3×104 |

2.1×105 |

表4 微波杀菌样品储存期间细菌总数的变化(cfu/g)

|

储存条件 |

杀菌前 |

杀菌后 |

储存1周 |

|

|

|

|

|

|

常温 |

1.2×103 |

20 |

<100 |

5.5×102 |

4.5×103 |

2.6×105 |

|

|

|

冷藏 |

1.2×103 |

20 |

<100 |

50 |

70 |

1.1×102 |

1.6×102 |

2.8×102 |

3 结论

3.1 微波加热条件下难以实现恒温过程,本文模拟肉块(规格为200g)在微波(750W)加热条件下的升温状态,测定了酱牛肉中主要腐败菌在线性升温状态下的死亡规律。研究证明,微波杀菌的终温度是影响微波杀菌效果的关键因素。当微波加热时间小于30s时,即温度低于40℃时,对腐败菌的杀灭效果不明显;当微波加热温度达到60℃以上时,可以杀死绝大部分腐败菌。

3.2 酱牛肉的储存试验结果表明,酱牛肉产品的初始菌数很高,而初始菌数是影响产品货架期的重要因数之一,因而产品在储存期间极易腐败。产品经频率2450MHz,功率750W的微波杀菌处理后,可以在60s被杀死大部分酱牛肉中的主要腐败菌,大大降低产品的初始菌数,且对产品的感官品质无不良影响,延长了酱牛肉的货架期。这充分体现了微波杀菌具有快速、卫生、方便和对产品品质破坏小的优点,因而将微波杀菌应用于酱牛肉的保鲜是可行的。

13544892266

传真:0769-85388283

东莞市齐协微波设备有限公司

邮箱:dgqixie@163.com

网址:www. weiboshebei.cn

电话:13544892266/0769-85388009

地址:广东省东莞市长安镇霄边第四工业区正龙路4号1栋1楼

咨询微信二维码

Copyright ©东莞市齐协微波设备有限公司 All rights reserved

备案号:粤ICP备2024334771号-2